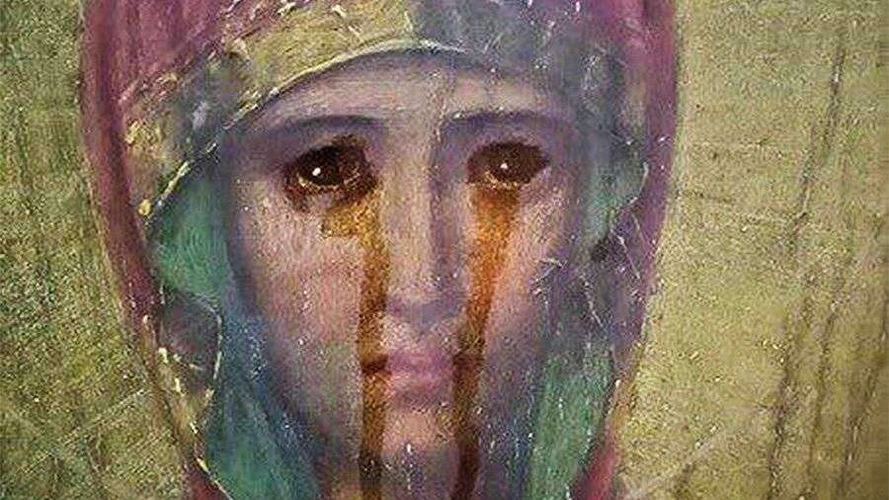

Владимирская икона Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Русской Православной Церкви, с которой связана многовековая история России. По преданию, она была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезничало Святое Семейство.

История иконы

В XII веке икона была прислана на Русь из Константинополя как дар князю Юрию Долгорукому. Изначально она находилась в женском монастыре города Вышгорода под Киевом. В 1155 году сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский, перевез икону во Владимир, отчего она и получила название «Владимирская». Князь построил для иконы величественный Успенский собор.

В 1395 году икону перенесли в Москву для защиты от нашествия Тамерлана. По преданию, Богородица явилась Тамерлану во сне и повелела ему оставить пределы Руси. Войско Тамерлана неожиданно повернуло назад, что было воспринято как чудо заступничества Божией Матери. После этого икона осталась в Москве, в Успенском соборе Кремля.

Чудеса и значение

С Владимирской иконой связано множество чудесных событий в истории России:

- В 1395 году — избавление Москвы от нашествия Тамерлана

- В 1451 году — спасение Москвы от нашествия татарского царевича Мазовши

- В 1480 году — избавление Руси от ига Золотой Орды (стояние на реке Угре)

- Многочисленные случаи исцелений от болезней и прекращения эпидемий

Владимирская икона стала не только главной святыней Московского государства, но и символом преемственности духовной и государственной власти от Византии к Руси. Перед этой иконой венчались на царство русские государи, избирались митрополиты и патриархи.

Где находится сейчас

В настоящее время подлинник Владимирской иконы Божией Матери хранится в храме-музее святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее в Москве. Здесь икона находится в специальном киоте с контролируемым микроклиматом, что позволяет сохранять древнюю живопись. В храме регулярно совершаются богослужения, и верующие имеют возможность помолиться перед этой великой святыней.

Казанская икона Божией Матери

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон в России, известная множеством чудес и широким распространением списков по всей стране. История этой иконы начинается не в глубокой древности, а в XVI веке, что делает ее относительно «молодой» среди других чудотворных икон.

История обретения

Согласно преданию, после страшного пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего половину города, Богородица явилась во сне девятилетней девочке Матроне и указала место, где под пепелищем находилась чудотворная икона. 8 июля (по старому стилю) Матрона вместе с матерью обнаружили икону, завернутую в старый суконный рукав, под слоем золы. Икона оказалась абсолютно неповрежденной, словно только что написанной.

На месте обретения иконы по указу царя Ивана Грозного был основан Богородицкий женский монастырь. Первый список с иконы был отправлен в Москву царю, который повелел построить в честь иконы несколько храмов.

Чудеса и исторические события

Казанская икона Божией Матери прославилась многочисленными чудесами:

- Спасение Москвы в Смутное время (1612 г.) — Ополчение Минина и Пожарского шло на освобождение Москвы от польских интервентов с Казанской иконой. После трехдневного поста и молитвы перед иконой русское войско одержало победу. В память об этом событии был установлен праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября (22 октября по старому стилю).

- Полтавская битва (1709 г.) — Перед решающим сражением Петр I молился перед Казанской иконой, и русская армия одержала победу над шведами.

- Отечественная война 1812 года — Казанскую икону носили с собой русские полки, и многие связывали изгнание Наполеона с заступничеством Богородицы.

- Множество исцелений — От различных недугов, особенно от болезней глаз.

Судьба оригинала и почитаемые списки

К сожалению, оригинал Казанской иконы, обретенный в 1579 году, был похищен из Богородицкого монастыря в 1904 году и, предположительно, уничтожен. Однако к тому времени уже существовало множество чудотворных списков иконы.

Особым почитанием пользуются несколько списков Казанской иконы:

- Московская Казанская икона — Один из первых списков, отправленных в Москву, ныне находится в Богоявленском соборе в Елохове.

- Петербургская Казанская икона — Перенесена в Санкт-Петербург Петром I, сейчас находится в Казанском соборе.

- Ватиканская Казанская икона — Список XVIII века, который в 1993 году папа Иоанн Павел II передал Русской Православной Церкви. В 2005 году икона была возвращена в Россию и сейчас находится в Благовещенском соборе Казанского кремля.

Празднование

Православная церковь установила два дня празднования Казанской иконы Божией Матери:

- 21 июля (8 июля по старому стилю) — в память обретения иконы в Казани

- 4 ноября (22 октября по старому стилю) — в память избавления Москвы и России от польских интервентов в 1612 году

С 2005 года 4 ноября также является государственным праздником России — Днем народного единства, что подчеркивает особое значение Казанской иконы не только для религиозной, но и для гражданской истории страны.

Иверская икона Божией Матери

Иверская икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых святынь православного мира, особо любимая в России. Её оригинал находится на Афоне, но в России почитаются многочисленные чудотворные списки.

Происхождение и история

По преданию, Иверская икона Божией Матери (или Вратарница, Портаитисса) первоначально находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи во времена иконоборчества (IX век). Чтобы спасти икону от уничтожения, женщина опустила ее в море, и икона чудесным образом поплыла стоя по волнам.

Спустя время монахи Иверского монастыря на Афоне увидели в море огненный столп, восходящий до неба. Приблизившись, они обнаружили стоящую на воде икону. Преподобный Гавриил Иверский, получив во сне откровение от Богородицы, пошел по воде и принял икону в свои руки.

Монахи поместили икону в соборном храме, но на следующий день она оказалась над монастырскими воротами. Это повторялось несколько раз, пока Богородица не явилась во сне преподобному Гавриилу и не сказала, что желает быть хранительницей монастыря, а не быть хранимой. После этого икону поместили над монастырскими воротами (отсюда название «Вратарница»), где она находится до сих пор.

Иверская икона в России

В России история Иверской иконы начинается в XVII веке. В 1648 году архимандрит Новоспасского монастыря Никон (будущий патриарх) обратился к архимандриту Иверского монастыря на Афоне с просьбой прислать список с чудотворной иконы. Афонские монахи с особым благоговением выполнили точную копию Иверской иконы.

13 октября 1648 года список был торжественно встречен в Москве царем Алексеем Михайловичем и всем народом. Сначала икону поместили в Успенском соборе Кремля, а затем перенесли в специально построенную для нее Иверскую часовню у Воскресенских ворот Китай-города.

Иверская часовня стала одним из самых почитаемых мест Москвы. Существовал обычай, по которому все въезжающие в Москву через Воскресенские ворота должны были остановиться и помолиться перед Иверской иконой. Этот обычай соблюдали даже русские цари и императоры.

Чудеса и почитание

Иверская икона Божией Матери прославилась множеством чудес как на Афоне, так и в России:

- Исцеления от различных болезней, особенно от слепоты и болезней глаз

- Защита от эпидемий и стихийных бедствий

- Помощь при трудных родах

- Избавление от вражеских нашествий

Особенностью почитания Иверской иконы в Москве была традиция приносить её в дома верующих для молебнов. Для этого существовали специальные списки иконы, которые в сопровождении священника на особой карете возили по домам москвичей.

Современное почитание

В советское время Иверская часовня была разрушена (1929 г.), а судьба находившейся там иконы до сих пор неизвестна. В 1994-1995 годах часовня была восстановлена, и в ней был помещен новый список Иверской иконы, специально написанный афонскими монахами.

Сегодня Иверская икона Божией Матери почитается по всей России. Особо известные списки находятся:

- В восстановленной Иверской часовне у Воскресенских ворот в Москве

- В Новодевичьем монастыре в Москве

- В Иверском монастыре на Валдае

- В Иверском монастыре в Ростове-на-Дону

Память Иверской иконы Божией Матери празднуется три раза в году: 25 февраля (по новому стилю), во вторник Светлой седмицы (переходящее празднование) и 26 октября.

Тихвинская икона Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых чудотворных икон в России, имеющая удивительную историю многовекового странствия и возвращения на родную землю.

Происхождение и чудесное явление

По преданию, Тихвинская икона Божией Матери является одной из икон, написанных евангелистом Лукой. В V веке она была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм.

Наиболее удивительное событие в истории иконы произошло в 1383 году, когда она чудесным образом исчезла из Влахернского храма в Константинополе (примерно за 70 лет до падения Византийской империи) и явилась над водами Ладожского озера в северных пределах Руси. Рыбаки, ставшие свидетелями этого чуда, видели, как икона, окруженная сиянием, перемещалась по воздуху.

Икона несколько раз останавливалась в разных местах, пока окончательно не остановилась близ реки Тихвинки. На месте её явления был сначала построен деревянный храм Успения Богородицы, а позже, по повелению великого князя Василия III, — каменный Успенский собор, вокруг которого вырос Тихвинский монастырь.

Чудеса и историческое значение

Тихвинская икона прославилась многочисленными чудесами:

- Защита от врагов — В 1613 году, во время шведской интервенции, небольшой отряд защитников Тихвинского монастыря при поддержке местных жителей успешно отразил нападение превосходящих сил шведов. Верующие приписали эту победу заступничеству Богородицы через её Тихвинскую икону.

- Исцеления — Зафиксировано множество случаев исцеления от различных болезней, особенно детских.

- Помощь при родах — Тихвинскую икону особо почитали беременные женщины, молясь о благополучном разрешении от бремени.

После чудесного перемещения из Константинополя на Русь Тихвинская икона стала восприниматься как символ преемственности православной веры. После падения Византии она укрепила идею о Москве как «Третьем Риме» и о русском народе как хранителе истинного православия.

Странствия в XX веке и возвращение

В XX веке Тихвинская икона пережила новые странствия. После революции 1917 года Тихвинский монастырь был закрыт, но чудотворную икону удалось сохранить, перенеся её в Тихвинский городской собор. Во время Великой Отечественной войны, когда Тихвин был оккупирован немецкими войсками, икона была вывезена оккупантами сначала в Псков, затем в Ригу, а оттуда в Германию.

После войны икона попала к православному епископу Иоанну (Гарклавсу), который вывез её в США, где она хранилась в Свято-Троицком соборе в Чикаго. Перед смертью епископ Иоанн завещал вернуть икону в Россию, когда Тихвинский монастырь будет восстановлен и возобновится в нём монашеская жизнь.

Это условие было выполнено только в начале XXI века. В 2004 году, после 60-летнего отсутствия, Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию и была торжественно помещена в восстановленном Успенском соборе Тихвинского монастыря.

Современное почитание

Сегодня Тихвинская икона Божией Матери находится в Успенском соборе Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря в городе Тихвине Ленинградской области. Это место паломничества для тысяч верующих со всей России и из-за рубежа.

Празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери совершается 9 июля (26 июня по старому стилю). Также существует празднование 22 февраля (9 февраля по старому стилю) в память о чудесном спасении монастыря от шведов в 1613 году.

Тихвинская икона относится к иконографическому типу «Одигитрия» (Путеводительница) и имеет особые отличительные черты. Её многочисленные списки распространены по всей России и почитаются верующими.

Феодоровская икона Божией Матери

Феодоровская (или Фёдоровская) икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых чудотворных икон в России, особо связанная с историей династии Романовых. Она известна как покровительница невест, семейного благополучия и помощница при трудных родах.

История обретения и название

История Феодоровской иконы окутана множеством легенд и преданий. По наиболее распространенной версии, икона была обретена в XIII веке костромским князем Василием Ярославичем, младшим братом Александра Невского. 16 августа 1263 года князь во время охоты в лесу увидел икону, стоящую на сосне.

Князь попытался взять икону, но она чудесным образом поднималась выше. Только после молитвы священников икона позволила себя снять. С крестным ходом её перенесли в Кострому и поместили в Успенском соборе.

Название иконы связывают с великомучеником Феодором Стратилатом, покровителем Костромы. По другой версии, название происходит от имени костромского иконописца Феодора, якобы написавшего эту икону. Существует также предание, что икона получила имя в память чудесного спасения жителей Костромы от татарского нашествия в 1239 году.

Связь с династией Романовых

Феодоровская икона тесно связана с историей династии Романовых. В 1613 году в Ипатьевском монастыре Костромы юному Михаилу Фёдоровичу Романову было объявлено решение Земского собора об избрании его на царство. Его мать, инокиня Марфа, долго не давала согласия на воцарение сына, опасаясь за его жизнь. Лишь после долгой молитвы перед Феодоровской иконой она благословила Михаила на царство.

С тех пор Феодоровская икона стала родовой святыней дома Романовых. Перед ней венчались члены царской семьи, и она была особо почитаема всеми российскими самодержцами. Эта икона благословляла невест, вступавших в дом Романовых, за что получила ещё одно название — «Покровительница невест».

Чудеса и особенности

Феодоровская икона прославилась многочисленными чудесами:

- Защита Костромы от врагов — В 1239 году, во время нашествия татарских войск на Кострому, по преданию, от иконы исходили ослепляющие лучи, обратившие врагов в бегство.

- Спасение от пожаров — Неоднократно икона защищала город от опустошительных пожаров.

- Исцеления — Особенно много случаев исцеления связано с женскими болезнями и помощью при родах.

- Помощь бесплодным супругам — Многие семейные пары, долгое время не имевшие детей, после молитвы перед Феодоровской иконой были благословлены рождением ребенка.

Иконографически Феодоровская икона относится к типу «Умиление» (Елеуса). Её особенностью является то, что на обратной стороне иконы изображена святая великомученица Параскева Пятница, особо почитаемая на Руси как покровительница брака и семейного благополучия.

Судьба иконы в XX веке и современное почитание

В советское время Успенский собор Костромы, где находилась Феодоровская икона, был разрушен (1934 г.). Чудотворную икону удалось спасти, и она была перенесена в церковь Воскресения на Дебре, а позже — в Богоявленский кафедральный собор Костромы, где находится и поныне.

В 1991 году Патриарх Алексий II особым указом благословил вновь считать Феодоровскую икону Божией Матери покровительницей рода Романовых, а в 2000 году — покровительницей всех православных семей.

Сегодня Феодоровская икона — одна из главных святынь Костромы и всей России. К ней стекаются паломники, особенно молодожены и семейные пары, желающие иметь детей. Празднование в честь Феодоровской иконы совершается 27 марта (14 марта по старому стилю) и 29 августа (16 августа по старому стилю).

Копии Феодоровской иконы находятся во многих храмах России, особенно в тех, что посвящены царской семье. Один из самых известных храмов в честь Феодоровской иконы — это Феодоровский собор в Санкт-Петербурге, построенный как придворный храм в честь 300-летия дома Романовых.

Троица Андрея Рублёва

«Троица» Андрея Рублёва — уникальное явление в истории русской иконописи. Это не только шедевр древнерусского искусства, но и глубочайшее богословское откровение, выраженное языком живописи. Икона признана чудотворной и является одной из величайших святынь России.

История создания

Икона «Троица» была написана преподобным Андреем Рублёвым в первой четверти XV века (примерно 1422-1427 гг.) для иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры «в похвалу преподобному Сергию Радонежскому». Преподобный Сергий был основателем монастыря и глубоко почитал Святую Троицу как образец совершенного единства и любви.

Андрей Рублёв, монах Троице-Сергиева монастыря, был уже признанным мастером, когда получил это ответственное задание. Ему предстояло воплотить в зримом образе одно из самых сложных и таинственных понятий христианского богословия — догмат о Триедином Боге.

Богословское содержание и символизм

В основу композиции иконы положен ветхозаветный сюжет о явлении праотцу Аврааму трёх ангелов у дубравы Мамре (Быт. 18:1-15). Этот сюжет традиционно интерпретировался как прообраз Святой Троицы.

Рублёв отошел от традиционного повествовательного изображения этого сюжета, убрав из композиции фигуры Авраама и Сарры, дуб Мамврийский и другие детали, оставив только трёх ангелов, сидящих за столом. Это позволило ему сосредоточиться на богословском смысле события — явлении Триединого Бога.

Символизм иконы многогранен:

- Три ангела символизируют три Лица Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

- Круговая композиция указывает на вечность и единосущность Божественных Лиц.

- Чаша на столе символизирует Евхаристическую жертву Христа.

- Цветовая гамма также имеет глубокий символический смысл: золотой цвет — символ Божественной славы, голубой — символ небесной чистоты, зеленый — символ жизни и обновления.

Чудеса и почитание

Хотя «Троица» Рублёва не обладает такой обширной историей чудотворений, как многие другие иконы, она признана Русской Православной Церковью чудотворной и глубоко почитается верующими. Поклонение этой иконе связывают с духовным просветлением, укреплением веры и получением мудрости.

На Стоглавом соборе 1551 года «Троица» Андрея Рублёва была признана каноническим образцом для изображения Святой Троицы. Это беспрецедентное решение подчеркивает исключительное богословское и духовное значение этой иконы.

В период своей истории икона неоднократно поновлялась. В 1904-1906 годах под руководством известного реставратора В.П. Гурьянова были удалены поздние записи и открыт первоначальный авторский слой.

Местонахождение и современное почитание

В настоящее время оригинал «Троицы» Андрея Рублёва хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Икона находится в специальном киоте с контролируемым микроклиматом для сохранения древней живописи.

В 2008-2010 годах была проведена комплексная научная реставрация иконы, которая позволила укрепить красочный слой и улучшить состояние памятника.

В Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, для которого изначально была написана икона, сейчас находится точный список «Троицы», выполненный в начале XX века.

День празднования иконы «Троица» совпадает с праздником Святой Троицы (Пятидесятницы) — одним из главных праздников православного календаря, который отмечается на 50-й день после Пасхи.

Спас Нерукотворный

Икона «Спас Нерукотворный» (или «Нерукотворный Образ Спасителя») занимает особое место среди чудотворных икон России. Это один из древнейших типов изображения Иисуса Христа, имеющий, согласно преданию, чудесное происхождение.

Происхождение и история

Согласно церковному преданию, первый Нерукотворный Образ появился еще при жизни Христа. Эдесский царь Авгарь, страдавший проказой, послал своего придворного художника Ананию написать портрет Иисуса, надеясь получить исцеление. Художник не смог запечатлеть лик Спасителя, и тогда Христос умыл лицо водой, отер его полотенцем (убрусом), и на ткани чудесным образом отпечатался Его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением было отправлено царю Авгарю, который, прикоснувшись к нему, получил исцеление.

Этот первообраз долгое время хранился в Эдессе (современная Турция), защищая город от врагов. В 944 году византийский император Константин Багрянородный выкупил святыню и с великими почестями перенес её в Константинополь. После разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году следы оригинального Нерукотворного Образа теряются.

Нерукотворный Образ на Руси

На Руси иконы «Спас Нерукотворный» появились с принятием христианства. Они быстро стали одними из самых почитаемых, поскольку считалось, что эти иконы наиболее точно передают подлинный лик Христа.

Древнейшие русские иконы этого типа датируются XII веком. Особенно широкое распространение образ получил в XV-XVI веках, когда «Спас Нерукотворный» стал помещаться на знаменах русских полков и на городских воротах как символ божественного покровительства и защиты.

Одним из наиболее известных и почитаемых в России был Нерукотворный Образ, хранившийся в Спасо-Преображенском соборе города Новгорода-Северского. Эта икона, по преданию, помогла князю Игорю Святославичу (герою «Слова о полку Игореве») бежать из половецкого плена в 1185 году.

Чудотворные образы и их особенности

В России существовало и существует несколько особо почитаемых чудотворных икон «Спас Нерукотворный»:

- Новгородский Спас «Мокрая Брада» — уникальная икона XIV-XV веков, на которой борода Христа изображена как бы мокрой. Хранится в Новгородском государственном музее-заповеднике.

- Московский Спас Нерукотворный из Успенского собора Кремля — древний образ, перед которым традиционно молились русские государи перед военными походами.

- Хлыновский (Вятский) Спас — чудотворная икона, по преданию, приплывшая против течения по реке Вятке в 1383 году. Сейчас находится в Спасском соборе города Кирова (бывшая Вятка).

- Спас Нерукотворный в Елоховском Богоявленском соборе Москвы — одна из наиболее почитаемых в современной России икон этого типа.

Иконы «Спас Нерукотворный» имеют несколько иконографических вариантов:

- «На убрусе» — изображение лика Христа на плате

- «На чрепии» — изображение на керамиде (черепице)

- «Мокрая Брада» — с изображением мокрой или струящейся бороды

Чудеса и помощь

С иконами «Спас Нерукотворный» связано множество чудес и случаев помощи:

- Защита от эпидемий — Во время эпидемий чумы и холеры с Нерукотворным Образом совершались крестные ходы вокруг городов, после чего эпидемии нередко отступали.

- Победы в сражениях — Русские войска часто брали с собой в походы иконы «Спас Нерукотворный», считая их своими защитниками. Известны случаи, когда после молебнов перед этими иконами войска одерживали победы над превосходящими силами противника.

- Исцеления от болезней — Особенно много свидетельств об исцелении кожных заболеваний и болезней глаз.

- Помощь в бедствиях — Защита от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий.

Современное почитание

Иконы «Спас Нерукотворный» и сегодня широко почитаются в России. Они есть практически в каждом православном храме и во многих домах верующих. Этот образ традиционно размещается над входом в храм или на его восточной стене.

День празднования иконы «Спас Нерукотворный» приходится на 29 августа (16 августа по старому стилю). Этот праздник известен в народе как «Третий Спас» или «Ореховый Спас».

В современной России иконописцы продолжают создавать образы «Спаса Нерукотворного», следуя древним традициям. Это одна из самых узнаваемых и почитаемых икон, символизирующих присутствие Божие и Его покровительство.

Смоленская икона Божией Матери (Одигитрия)

Смоленская икона Божией Матери, также известная как Одигитрия (греч. «Путеводительница»), — одна из самых древних и почитаемых чудотворных икон России, имеющая богатую историю и глубокое значение для русского православия.

Происхождение и ранняя история

По преданию, оригинал Смоленской иконы был написан евангелистом Лукой при жизни Пресвятой Богородицы. В V веке византийский император Константин IX Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну, выходившую замуж за черниговского князя Всеволода Ярославича. После смерти Всеволода икона перешла к их сыну Владимиру Мономаху, который перенес её в Смоленск в 1097 году и установил в соборном храме Успения Богородицы.

С тех пор икона стала называться Смоленской, а город получил духовную защитницу. Богородица на этой иконе изображена с Младенцем Христом на левой руке. Спаситель благословляет правой рукой, а в левой держит свиток — символ Евангелия. Этот иконографический тип получил название «Одигитрия» («Путеводительница»), так как Богородица указывает путь к Спасителю.

Защита Смоленска и России

Смоленская икона Божией Матери прославилась многочисленными чудесами, особенно связанными с защитой русских земель от вражеских нашествий:

- Оборона Смоленска в 1239 году — Во время нашествия Батыя на Русь, когда многие города были разорены, Смоленск остался невредимым. Жители города приписывали это заступничеству Богородицы через Её чудотворную икону.

- Защита от литовцев — В XIV-XV веках икона многократно защищала город от литовских набегов.

- Отечественная война 1812 года — Перед Бородинским сражением Смоленскую икону носили по лагерю русской армии, укрепляя дух солдат. Многие историки отмечают особую роль иконы в поднятии морального духа русского войска.

- Великая Отечественная война — Несмотря на оккупацию Смоленска, списки чудотворной иконы продолжали почитаться верующими и, по многим свидетельствам, помогали в борьбе с фашистскими захватчиками.

Московский список и его судьба

В 1456 году один из списков Смоленской иконы был перенесен в Москву и установлен в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, основанного в 1524 году в память возвращения Смоленска в состав Русского государства. Этот список также прославился чудотворениями и стал одной из главных святынь Москвы.

В советское время, когда Новодевичий монастырь был закрыт, чудотворный список Смоленской иконы был передан в Государственный Исторический музей, а затем — в Третьяковскую галерею. В 2010 году икона была возвращена Церкви и помещена в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, где находится и сейчас.

Судьба оригинальной иконы

К сожалению, оригинал Смоленской иконы Божией Матери, хранившийся в Успенском соборе Смоленска, был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Есть несколько версий его исчезновения: икона могла быть уничтожена во время пожара после бомбардировки собора, вывезена оккупационными властями или скрыта верующими для сохранения.

В настоящее время в Успенском соборе Смоленска находится чтимый список XVIII века, который почитается как чудотворный. Также существует версия, что этот список может быть оригинальной иконой, тайно сохраненной во время войны и возвращенной в собор после его восстановления.

Чудеса и исцеления

Помимо защиты от врагов, Смоленская икона Божией Матери прославилась многочисленными чудесами исцелений:

- Исцеление от слепоты и болезней глаз

- Избавление от эпидемий и инфекционных заболеваний

- Помощь при сложных родах

- Исцеление от паралича и других тяжелых недугов

Особенно много свидетельств о чудесах собрано в XVI-XVII веках, когда записывались и тщательно проверялись случаи чудесной помощи по молитвам перед иконой.

Современное почитание

Сегодня Смоленская икона Божией Матери широко почитается по всей России. Её списки находятся во многих храмах страны, а также в частных молитвенных уголках верующих.

Главные места почитания Смоленской иконы:

- Успенский кафедральный собор Смоленска

- Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве

- Храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленской площади в Москве

- Смоленский скит Валаамского монастыря

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери совершается 10 августа (28 июля по старому стилю). В этот день во многих городах России проводятся крестные ходы и торжественные богослужения.

Донская икона Божией Матери

Донская икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых чудотворных икон России, связанная с важнейшими событиями русской истории и особенно с победами русского оружия.

Происхождение и историческое значение

Донская икона Божией Матери относится к иконографическому типу «Умиление» (Елеуса), где Богородица изображена с Младенцем Христом, который прильнул к Её щеке. По преданию, икона была написана Феофаном Греком или кем-то из его учеников в XIV веке.

Своё название и особую известность икона получила благодаря Куликовской битве 1380 года. Согласно преданию, донские казаки преподнесли её в дар великому князю московскому Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому) накануне решающего сражения с войском Мамая. Икона была установлена на древко как хоругвь и во время битвы находилась среди русских войск, укрепляя их дух.

После победы на Куликовом поле икона стала одной из главных святынь Москвы и всей России. Князь Дмитрий Иванович получил прозвище «Донской» не только из-за места сражения на Дону, но и в память о чудесной помощи Донской иконы.

Обитель и чудеса

В 1591 году, когда войска крымского хана Казы-Гирея подошли к Москве, царь Фёдор Иоаннович повелел совершить крестный ход вокруг Москвы с Донской иконой. После молебна перед ней икона была помещена в походном храме среди русского войска. В ночь на 4 сентября (по новому стилю) произошло чудесное событие: крымцы внезапно отступили, бросив обоз. В благодарность за избавление от опасности на месте расположения походного храма был основан Донской монастырь, ставший главным местом почитания иконы.

С Донской иконой связаны и другие чудеса:

- Защита от эпидемий — Во время эпидемий чумы и холеры в XVIII-XIX веках с иконой совершались крестные ходы вокруг Москвы, после чего эпидемии часто отступали.

- Исцеления — Зафиксировано множество случаев исцеления от различных болезней, особенно глазных, после молитвы перед иконой.

- Помощь при родах — Донская икона считается особой помощницей женщинам во время беременности и родов.

- Защита от пожаров — Известны случаи, когда во время пожаров в Москве вынос иконы к месту бедствия способствовал быстрому прекращению огня.

Особенности иконы

Донская икона Божией Матери представляет собой двустороннюю икону. На лицевой стороне изображена Богородица с Младенцем в позе «Умиление», а на оборотной — Успение Пресвятой Богородицы. Это редкий случай для русской иконописной традиции.

Особенностью иконографии лицевой стороны является то, что Младенец Христос изображен в энергичном, динамичном движении, обращенном к Матери. Правой рукой Он обнимает Её за шею, а левой держится за край Её мафория (покрывала). Такая композиция символизирует глубокую эмоциональную связь между Матерью и Сыном.

Цветовая гамма иконы традиционная для византийской школы: пурпурный мафорий Богородицы, золотистый хитон Христа, темно-зеленый фон, символизирующий земной мир, и золотые нимбы как знак божественного света.

Судьба иконы в XX веке и современное почитание

После революции 1917 года Донской монастырь был закрыт, а в 1929 году чудотворная икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею, где хранится до настоящего времени.

Однако традиция почитания Донской иконы не прервалась. С 1990-х годов установилась практика ежегодного принесения иконы из Третьяковской галереи в Донской монастырь на один день — 1 сентября, в день празднования Донской иконы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси совершает в монастыре торжественное богослужение, после чего перед иконой служатся молебны, и тысячи верующих приходят поклониться святыне.

В настоящее время в главном соборе Донского монастыря находится чтимый список Донской иконы, который также почитается как чудотворный.

День празднования Донской иконы Божией Матери — 1 сентября (19 августа по старому стилю). Этот день также отмечается как праздник российского казачества, поскольку именно донские казаки, согласно преданию, передали икону великому князю Дмитрию перед Куликовской битвой.

Почаевская икона Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых чудотворных икон на территории современной Украины и России, связанная с Почаевской лаврой — крупнейшим православным монастырем на западе Украины.

История явления и происхождение

История Почаевской иконы начинается в 1559 году. Согласно преданию, греческий митрополит Неофит, проезжая через Волынь, остановился в имении благочестивой вдовы Анны Гойской в селе Орля (недалеко от Почаева). В благодарность за гостеприимство митрополит благословил Анну иконой Божией Матери, привезенной из Константинополя.

Вскоре от иконы начали происходить чудеса. Брат Анны, слепой от рождения, получил зрение после молитвы перед иконой. В 1597 году Анна Гойская передала чудотворную икону монахам, поселившимся на Почаевской горе, где, по преданию, еще в XIII веке было явление Божией Матери пастухам. На месте явления остался отпечаток стопы Богородицы, из которого истекает целебный источник.

Защита монастыря и чудеса

С Почаевской иконой связано множество чудес, но особенно известны два случая защиты монастыря от нападений:

- Защита от турок в 1675 году — Во время осады Почаевского монастыря турецко-татарскими войсками, когда положение осажденных казалось безнадежным, монахи и укрывшиеся в монастыре миряне начали петь акафист Божией Матери перед Её чудотворной иконой. Внезапно над монастырем явилась Сама Богородица в сиянии, вместе с преподобным Иовом Почаевским и ангельским воинством. Турки в страхе начали стрелять в явление, но стрелы возвращались назад и поражали самих стрелявших. В панике враги бежали, а многие из них впоследствии приняли христианство.

- Спасение от закрытия монастыря в XVIII веке — После присоединения Волыни к Речи Посполитой Почаевский монастырь был передан униатам. Новый владелец земель, граф Николай Потоцкий, решил окончательно закрыть монастырь. Но по дороге его карета опрокинулась, и граф получил серьезные травмы. Слуга, бывший с ним, обратился с молитвой к Почаевской Божией Матери, и граф неожиданно исцелился. В благодарность он не только отказался от своего намерения, но и выделил значительные средства на строительство Успенского собора Почаевской лавры, где до сих пор хранится чудотворная икона.

Помимо этих исторических событий, Почаевская икона прославилась многочисленными исцелениями:

- От слепоты и болезней глаз

- От паралича и телесных недугов

- От бесноватости и душевных болезней

- От эпидемий и инфекционных заболеваний

Особенности иконографии

Почаевская икона Божией Матери относится к иконографическому типу «Елеуса» (Умиление). Богородица изображена держащей на правой руке Богомладенца, который благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Левой рукой Богородица касается своего лика в жесте скорби. Особенностью иконы является то, что на левой руке Богородицы и на ножках Младенца Христа есть изображения ран, из которых исходят лучи.

На полях иконы изображены святой пророк Илия и святая мученица Мина, а внизу — преподобный Иов Почаевский и преподобный Мефодий Почаевский. Их фигуры были добавлены позже, после канонизации этих святых.

Празднование и современное почитание

В Русской Православной Церкви установлены три дня празднования Почаевской иконы Божией Матери:

- 23 июля (10 июля по старому стилю) — в память избавления Почаевской лавры от турецкой осады

- 5 августа (23 июля по старому стилю) — в память перенесения иконы в Почаевскую лавру

- 21 сентября (8 сентября по старому стилю) — вместе с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

В настоящее время чудотворная Почаевская икона Божией Матери находится в Успенском соборе Почаевской лавры (Тернопольская область, Украина). Она установлена над Царскими вратами главного иконостаса и опускается для поклонения верующим с помощью специального механизма.

Несмотря на все исторические перипетии XX века, включая периоды гонений на церковь, икона оставалась в монастыре и продолжала почитаться верующими. Ежегодно тысячи паломников из разных стран приезжают в Почаевскую лавру, чтобы помолиться перед чудотворной иконой.

Списки Почаевской иконы широко распространены в храмах России, Украины, Беларуси и других православных стран. Многие из этих списков также почитаются как чудотворные, и перед ними совершаются молебны о здравии, особенно при заболеваниях глаз и опорно-двигательного аппарата.

Современные чудотворные иконы

Помимо древних чудотворных икон, в России почитается ряд относительно новых образов, прославившихся чудесами в последние десятилетия. Их появление свидетельствует о непрерывности традиции почитания икон и о живой вере людей.

Икона Божией Матери «Державная»

Одной из самых известных икон XX века является икона Божией Матери «Державная». Она была обретена 2 марта (15 марта по новому стилю) 1917 года — в день отречения императора Николая II от престола — в подвале Вознесенской церкви села Коломенское под Москвой.

Согласно преданию, крестьянке Евдокии Адриановой во сне явилась Богородица и повелела найти Её «потемневшую» икону и сделать её «красной». После долгих поисков икона была найдена в подвале церкви среди старых вещей. После очистки от многолетней пыли открылось изображение Богородицы в царском одеянии, восседающей на троне с царскими регалиями (скипетром и державой) в руках и Младенцем Христом на коленях.

Икона быстро стала почитаться как символ того, что после падения монархии Сама Богородица взяла под Свой покров Россию. В советское время икона хранилась в запасниках Государственного Исторического музея, а в 1990 году была возвращена Церкви и помещена в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, где находится и сейчас.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная)

Особую известность в последние десятилетия приобрела мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», или «Семистрельная». Этот образ не является древним, он был написан в конце 1990-х годов, но прославился чудесным мироточением, начавшимся в 1999 году.

Богородица изображена на этой иконе с семью мечами (или стрелами), пронзающими Её сердце: три справа, три слева и один снизу. Этот образ символизирует семь скорбей Девы Марии и Её сострадание к человеческим бедам.

Икона находится в частном владении у верующей женщины Маргариты Воробьевой и не имеет постоянного места пребывания. Её возят по храмам и монастырям России и других стран, где перед ней совершаются молебны. Икона мироточит практически постоянно, причем интенсивность мироточения, как отмечают свидетели, часто усиливается во время значимых или трагических событий в жизни страны.

С иконой связано множество свидетельств об исцелениях и духовной помощи, особенно в разрешении конфликтов и примирении враждующих сторон, что соответствует её названию — «Умягчение злых сердец».

Икона Спасителя из Никольского храма в Бирюлево

В 1999 году в Никольском храме московского района Бирюлево начала мироточить икона Спасителя, написанная в начале XX века. Мироточение продолжалось несколько лет и сопровождалось многочисленными свидетельствами об исцелениях и духовной помощи.

Особенностью этого случая было то, что мироточение было засвидетельствовано и подтверждено официальной комиссией Московской Патриархии. Миро, истекавшее из иконы, имело приятный благоухающий запах и собиралось в специальные сосуды. Верующие получали его для помазания при болезнях.

Эта икона стала одним из центров паломничества в Москве в начале 2000-х годов, и множество людей получили духовное утешение и физическое исцеление после молитвы перед ней.

Новообретенные иконы

В постсоветский период в России было обретено немало старинных икон, которые считались утраченными, но чудесным образом сохранились и вновь стали объектами почитания:

- Албазинская икона Божией Матери «Слово плоть бысть» — древняя икона XVII века, покровительница Дальнего Востока России. После десятилетий пребывания в музее она была возвращена Церкви и сейчас находится в Благовещенском кафедральном соборе г. Благовещенска.

- Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» — чудотворный образ, помогающий в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости. Оригинал был утрачен после революции, но в 1995 году в Серпуховском Высоцком монастыре был обретен и прославился чудесами список этой иконы.

- Феодотьевская икона Божией Матери — обретена в 2003 году в селе Феодотьево Московской области. С этой иконой связано множество свидетельств о чудесных исцелениях, особенно от онкологических заболеваний.

Роль современных чудотворных икон

Современные чудотворные иконы играют важную роль в духовной жизни верующих:

- Они свидетельствуют о непрерывности живой традиции почитания икон в Православной церкви

- Укрепляют веру людей, показывая, что Бог действует в мире и сегодня

- Служат духовным утешением для многих в трудные времена

- Способствуют возрождению интереса к православной вере и культуре

Важно отметить, что Церковь подходит к свидетельствам о новых чудотворных иконах с осторожностью и рассудительностью. Каждый случай исследуется специальными комиссиями, которые проверяют подлинность свидетельств о чудесах и соответствие почитания иконы православному учению.

Почитание чудотворных икон в России

Почитание чудотворных икон в России имеет глубокие исторические корни и особые традиции, сформировавшиеся на протяжении веков. Эти традиции продолжают жить и развиваться в современной православной практике.

Исторические аспекты почитания икон

Россия приняла традицию почитания икон вместе с христианством из Византии в X веке. Однако на русской почве эта традиция приобрела особую глубину и национальные черты. Чудотворные иконы в России всегда воспринимались не просто как священные предметы, но как живые свидетельства присутствия Божия, через которые осуществляется связь между небесным и земным мирами.

Особенностью русского православия стало особое почитание Богородичных икон. Из известных в России чудотворных икон большинство посвящено именно Божией Матери, которая воспринималась как особая Заступница и Покровительница Русской земли.

Исторически сложилось так, что многие города и местности России имели свои особо почитаемые иконы-покровительницы: Владимирская икона для Москвы, Казанская для Казани и Петербурга, Тихвинская для северо-западных земель, Смоленская для западных рубежей и т.д.

Формы почитания

В России сложились особые формы почитания чудотворных икон:

- Крестные ходы — торжественные шествия с иконами вокруг храмов, монастырей и целых городов. Особо масштабные крестные ходы с чудотворными иконами совершались (и возрождаются сейчас) в дни церковных праздников, а также во времена бедствий — эпидемий, засух, войн. Наиболее известные исторические крестные ходы: Великорецкий (с иконой Николая Чудотворца), Курский (с иконой «Знамение»), Вятский (с Великорецким образом святителя Николая).

- Перенесение икон — временное перемещение чудотворных икон из одного храма в другой или из города в город для поклонения. Эта традиция имеет глубокие исторические корни и в наши дни возрождается. Например, ежегодное принесение Донской иконы из Третьяковской галереи в Донской монастырь, регулярные путешествия мироточивой иконы «Умягчение злых сердец» по городам России и мира.

- Особые богослужения — перед чудотворными иконами совершаются специальные молебны, акафисты и всенощные бдения. Многие из этих богослужений имеют уникальный чин, сложившийся исторически.

- Украшение икон — чудотворные иконы часто украшались драгоценными ризами (окладами), венцами, ожерельями. Эти украшения нередко были вотивными дарами — приношениями в благодарность за полученную помощь.

Народное благочестие

В народной традиции сложились особые обычаи, связанные с почитанием чудотворных икон:

- Паломничества — путешествия к святыням, часто пешком и на большие расстояния. До революции многие верующие преодолевали сотни километров, чтобы поклониться чудотворным иконам в Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевой лавре, на Валааме и в других святых местах.

- Обеты — обещания, даваемые в трудных обстоятельствах (например, во время болезни или перед опасным путешествием) посетить святыню или сделать пожертвование в случае благополучного исхода.

- Возжигание свечей и лампад — перед чудотворными иконами традиционно горят особые лампады, часто из драгоценных металлов, и верующие возжигают множество свечей.

- Приношения — в благодарность за помощь перед иконами оставляют различные дары: ювелирные изделия, деньги, а в прошлом — и специальные металлические пластинки (вотивы) с изображением исцеленных частей тела.

Современное почитание чудотворных икон

В современной России традиция почитания чудотворных икон переживает возрождение после десятилетий гонений на церковь в советский период. Сегодня эта традиция сочетает древние обычаи с новыми формами, соответствующими современным условиям:

- Восстановление исторических мест почитания — многие монастыри и храмы, где исторически находились чудотворные иконы, восстановлены и вновь стали центрами паломничества.

- Возвращение икон из музеев — некоторые чудотворные иконы, находившиеся в музейных собраниях, возвращаются для поклонения в храмы, часто с соблюдением специальных условий хранения.

- Создание новых списков — с древних чудотворных икон создаются точные копии, которые также почитаются верующими и иногда сами становятся чудотворными.

- Международные перенесения святынь — чудотворные иконы временно перевозятся не только между городами России, но и в другие страны для поклонения верующих.

- Использование современных технологий — информация о чудотворных иконах и свидетельства о чудесах распространяются через интернет, создаются виртуальные туры по святым местам, используются современные методы реставрации и сохранения древних икон.

Богословский смысл почитания икон

Важно понимать богословскую основу почитания икон в православии, чтобы отличать правильное почитание от суеверия:

- Поклонение воздается не дереву и краскам, из которых состоит икона, а Первообразу — тому, кто на ней изображен.

- Чудеса совершаются не самой иконой, а Богом по молитвам перед ней.

- Икона — это «окно в духовный мир», средство для молитвенного общения с Богом и святыми.

- Почитание икон основано на догмате о Боговоплощении: поскольку невидимый Бог стал видимым в лице Иисуса Христа, Его можно изображать на иконах.

Русская Православная Церковь призывает верующих к осмысленному почитанию святынь, основанному на понимании православного учения об иконах, избегая как отрицания значения икон, так и суеверного отношения к ним как к магическим предметам.